Der Aufbau des Gutshofes und seiner Gebäude

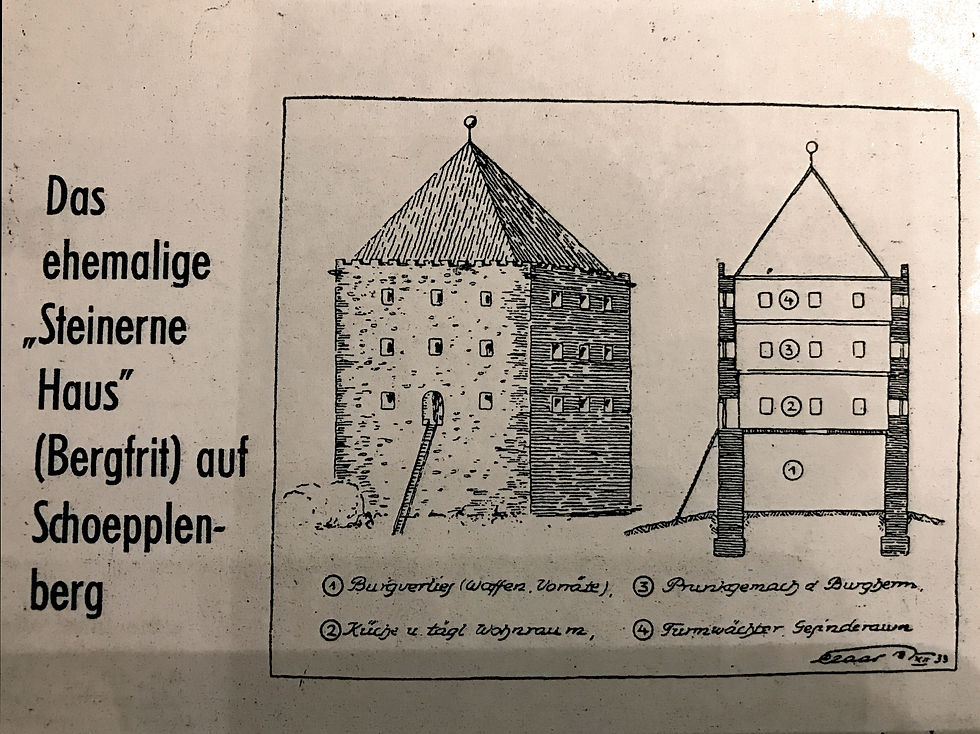

Ursprünglich befanden sich um das gesamte Gebiet des Gutshofes weitläufige Befestigungs- und Wehranlagen für die Ansiedlung. Diese wurden im Jahr 1954 von dem Historiker und Heimatforscher Klaus Schaub auf Luftbildern entdeckt und sind auf den Abbildungen seines unten aufgeführten Fachartikels zu erkennen. Später wurde die Hofanlage sicherlich durch starke Bewehrungen aus Mauern und einen Wehrturm (Bergfried) geschützt.

Der Bergfried wurde erst im Jahr 1829 abgebrochen und seine Materialien für den Bau von Hofgebäuden und Stallungen verwendet.

Die Lage des alten Bergfried (das "Steinerne Haus") und das "alte" Gutshaus aus dem 16.Jh. sind auf dem Katasterplan von 1825 dargestellt, der auch dem Katasterplan von 1871 als Grundlage diente und daher glücklicherweise die Gebäude beider Zeitabschnitte zeigt.

An der heutigen Kettelbachstraße befand sich die ursprüngliche Einfahrt zum "alten" Gutshaus und auch zum "neuen" Gutshaus, welches von 1861 bis 1862 am jetzigen Standort errichtet wurde.

Das neue Gutshaus wurde mit einem Bruchsteinkeller, zwei Vollgeschossen und einem voll ausgebauten Dachgeschoss errichtet. Hierfür wurden auch teilweise Materialien aus dem alten Gutshaus verwendet. Die Wände aus Bruchstein und handgeformten gebrannten Ziegeln im Reichsformat sind im Keller und Erdgeschoss mehr als 80cm stark. Die Innenwände sind teilweise als ausgemauertes Fachwerk ausgebildet.

Im Kellergeschoss mit direktem ebenerdigen Hofausgang befanden sich Wirtschafts- und Lagerräume, im Erd- und Obergeschoss die Wohnbereiche der Gutherrenfamilie und im Dachgeschoss die Wohnräume des Gesindes.

Die Wasserversorgung des Gebäudes war für die damalige Zeit hochmodern. Über eine Rohrleitung an der Fassade des Gebäudes konnte Wasser aus dem Quellteich des Hemker-Baches in eine Zisterne auf dem Dachboden gepumpt werden und von dort das darunter liegende Bad der Gutsherren, die Gutshausküche und die Milchküche im Kellergeschoss versorgen.

Ursprünglich besaß das Gutshaus im Dachbereich Türmchen aus Sandstein und einen Glockenturm, welche allerdings aus vermutlich statischen Gründen relativ kurz nach der Erbauung wieder abgebaut wurden. Die ursprünglich komplette Backsteinfassade mit aufwändig gemauerten Gliederungen und Verzierungen wurde zudem relativ kurz nach der Erbauung, vermutlich nach 1900 an drei Hausseiten, nach dem damaligen Zeitgeschmack und zur Abdichtung gegen die Witterungseinflüsse durch die exponierte Lage, verputzt. An der Ostseite des Gebäudes ist die ursprüngliche Backsteinfassade von 1862 vollständig sichtbar erhalten.

Auf dem Katasterplan von 1871 ist zu erkennen, das auf der Stelle des "alten" Gutshauses sowohl das neue Gutshaus, als auch mit etwas Abstand eine massive Scheune errichtet wurde. Dies lässt in etwa die ursprüngliche Größe des "alten" Guthauses aus dem 16.Jh. erahnen, was hiernach etwa doppelt so groß wie das "neue" Gutshaus war.

Von der Kettelbachstraße führte eine Baumallee zum alten Gutshaus, die noch fast vollständig mit ihrem historischen Baumbestand aus uralten Linden erhalten ist. Direkt an deren Einfahrt befand und befindet sich ein Pförtnerhaus, welches auch als Kutscherhaus bezeichnet wurde, da dort neben den Hofangestellten auch die eigenen Kutscher, aber auch die Kutscher der Besucher des Gutshofes untergebracht wurden.

Dieses Gebäude ist, wie auch das "neue" Gutshaus, noch im fast vollständig originalen Ursprungszustand erhalten. Hierbei handelt es sich um ein Fachwerkhaus mit Bruchsteinsockel und Schieferfassade. Lt. vorliegenden Katasterplänen von 1825 und 1871 ist erkennbar, dass das Gebäude in zwei Bauabschnitten errichtet wurde. Die Bauart des Gewölbekellers und des darüber liegenden Gebäudes deuten auf ein ursprüngliches Baujahr hin, welches bis in die frühe erste Hälfte des 19.Jh. zurückliegt. Über einem Gewölbekeller aus Bruchstein befinden sich im Erd-, Ober- und Dachgeschoss Küche, Wohnräume und Schlafkammern, die der Unterbringung der Kutscher- und Pferdeknechte dienten und sicherlich auch für die Reparatur und Pflege des Sattel- und Zaumzeugs genutzt wurden. In der zweiten Hälfte des 19.Jh. wurde das Gebäude erweitert, um dem damaligen Hofbesitzer Johann Carl Schoepplenberg von 1860-1866 als Altenteil zu dienen.

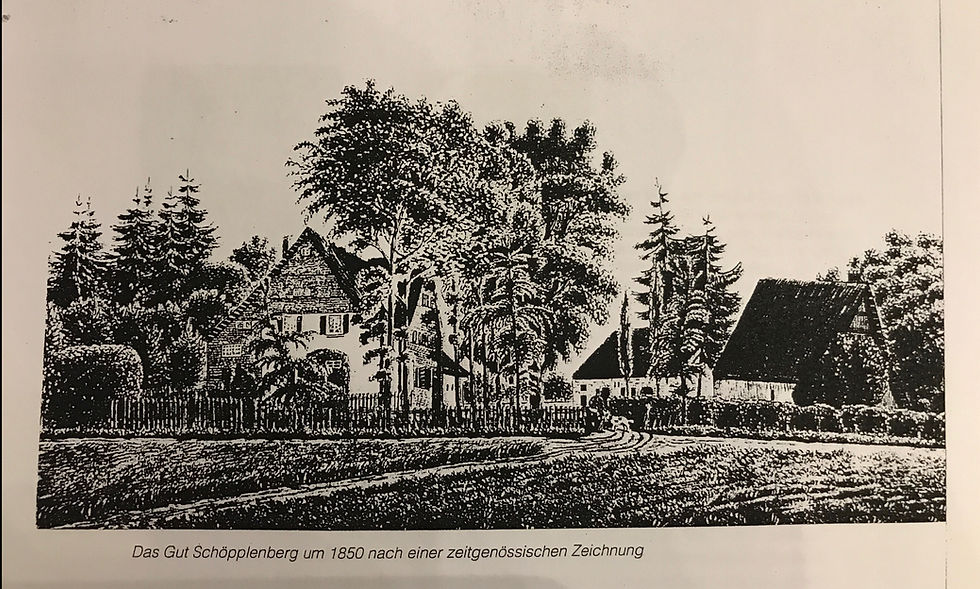

Diese Zeichnung ist eine der wenigen Darstellungen, auf der das alte Gutsensemble mit den Gebäuden des alten Gutshauses zu sehen ist. Die Blickrichtung ist von der Westseite des Gutes Richtung Osten.

Eine Darstellung des Wehrturmes auf dem Gut Schoepplenberg. Auf dem Gut wurde er das "Steinerne Haus" genannt. Dieser Bergfried wurde erst 1829 abgebrochen und seine Steine u.a. für den Bau einer Scheune verwendet. Aus den Sandsteinplatten des Turmes besteht die Terrasse des heutigen Gutshauses.

Das Bild zeigt die alte Zufahrtsallee aus der Blickrichtung des alten Gutshauses. Rechts im Hintergrund ist das Pförtnerhaus zu erkennen.